海报设计:魏小默

本网讯(彭宗卫)在三峡西陵峡口,一座大坝如长虹卧波,横亘长江。这就是被誉为“万里长江第一坝”的葛洲坝水利枢纽——20世纪我国自主勘测设计、施工建设、制造安装、运行管理的水利枢纽工程。

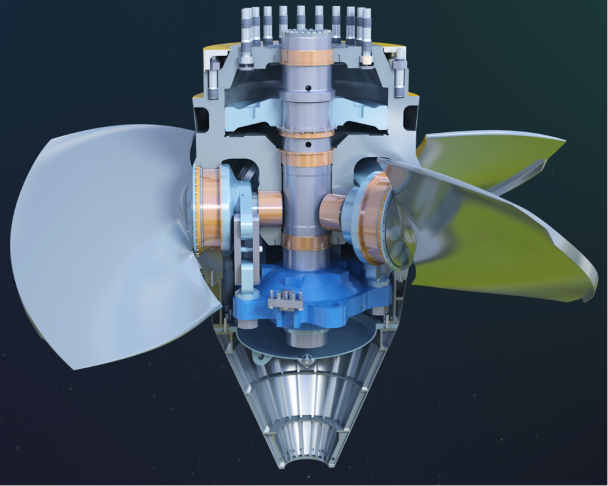

葛洲坝水电站共安装21台轴流转桨式水轮发电机组,包括2台单机容量17万千瓦机组、19台单机容量12.5万千瓦机组,均为我国自主设计研发的轴流转桨式水轮发电机组。其中,2台单机容量17万千瓦机组,至今仍是全球同类型水电机组中转轮直径最大的纪录保持者。

▲轴流转桨式水轮机转轮剖面图示意(葛洲坝电厂供图)

21台机组是怎么诞生的?

1981年9月30日23时54分,中央人民广播电台播出新闻:“万里长江第一坝——由我国自主研制的葛洲坝水电站的2台单机容量为17万千瓦的水轮发电机组试运行成功。”

消息一出,立刻在国内外引起轰动。

“葛洲坝”,这个名称再次把当时人们的记忆拉回到11年前。

1970年开始编制的国家“四五”计划,提出要集中力量建设大“三线”战略后方,狠抓钢铁、军工、基础工业和交通运输建设,大力发展新技术等目标。新中国成立后,经过年的积累,我国的水利工程建设技术不断提升,尤其是世纪年代末引进国外的机械制造和施工技术后,“四五”计划和“五五”计划时期建设大型水利水电工程的条件更加成熟,建设能力也进一步增强。

1970年10月,有关部门向中央和国务院报送《关于兴建长江葛洲坝水利枢纽工程的请示报告》,建议在三峡工程之前,先兴建葛洲坝水利枢纽。1970年11月,中央政治局会议原则批准葛洲坝水利枢纽工程列入“四五”计划。同年12月26日,毛泽东在77岁寿辰这天,在葛洲坝水利枢纽工程修建报告上作了批示:“赞成兴建此坝。”至此,万里长江第一坝拉开了建设大幕。

最初规划的葛洲坝水电站机组,单机容量只有7.5万千瓦,整个电站装机容量只有150万千瓦。加大单机容量,对枢纽布置、减少工程量、增加工程效益都非常有利。这个问题列入了国家“四五”计划研究课题。

当时国内技术资料十分匮乏,技术人员了解到欧洲多瑙河上有一个铁门水电站,水头比葛洲坝高,但是单机容量已经达到17.5万千瓦。

技术人员经过反复研究认为,葛洲坝转轮直径11米、单机容量17万千瓦的转桨式机组,国内厂家是可以设计制造出来的,并且在当时的条件下可以通过铁路运输到湖北宜昌的葛洲坝工地。经过多方论证,《长江葛洲坝水电站水轮机选型的初步意见》正式诞生。这是迄今为止世界上最大尺寸水轮机(指葛洲坝机组)的第一份正式文件,成为了当时葛洲坝枢纽布置和决定工程规模的依据。

按照这个“初步意见”形成的设计方案,葛洲坝水电站共装机12台机组,单机容量为17万千瓦,总装机容量为204万千瓦。从此,转轮直径11米、单机容量17万千瓦的轴流转桨式水轮发电机组开始进入人们的视野。当时的水电龙头老大苏联的转桨式水轮机组才做到直径8米和9.3米,苏联萨拉托夫水电站安装运行的世界最大尺寸的水轮机也才10.3米。

1970年11月26日至12月1日,当时的国家一机部、水电部在北京组织召开葛洲坝水轮机选型方案讨论会,会议形成《关于落实葛洲坝水轮发电机组设计、生产会议纪要》,明确葛洲坝机组采用A30转轮,转轮直径11米,额定水头18.6米,单机容量确保17万千瓦。此次会议还明确,葛洲坝机组设计、科研和生产任务由东方电机厂、哈尔滨电机厂和武汉汽轮发电机厂共同承担。

接下来,国内联合设计团队一边抓紧开展设计攻关,一边在热烈讨论中统一认识,经过两个多月联合设计,形成一套完整的17万千瓦机组扩大初步设计成果。

1971年5月12日,葛洲坝机组扩大初步设计方案审查会在湖北武昌召开。审查会确定,水轮机转轮直径为11.3米,水轮机额定出力为17.6万千瓦,转速为每分钟54.6转。这个尺寸和同类型机组的单机容量,在当时的国际市场上前所未有。后来,这个方案又经过一系列的修正,包括水轮机尾水管的调度相应加长,转轮的叶片改用不锈钢材料等。

1974年,葛洲坝工程技术委员会第五次会议决定:17万千瓦机组目前尚不能满足在最高水头27米运行的要求,但在23米可以安全发电,此前已经投料制造的2台机组安装在葛洲坝二江电站,当水头大于23米时进行试验,取得机组运行经验。二江电站其他5台机组为5叶片、直径10.2米,单机容量为12.5万千瓦。同年5月24日,国家正式发文明确,葛洲坝水电站2台17万千瓦机组由东方电机厂制造。

从1970年至1988年,葛洲坝水利枢纽工程建设历程跨越了国家“四五”计划至“七五”计划近20年时间。20世纪80年代是我国改革开放初期社会经济文化转型的重要阶段,也是我国水利水电投资体制和建设体制不断改革创新、筑坝和制造技术不断进步的十年。在这样的背景下,我国水电建设开始进入快速发展时期。

1975年7月,葛洲坝工程技术委员会确定,电站总装机容量由204万千瓦增加到221.5万千瓦。

▲1979年,由东方电机自主研制的葛洲坝水电站17万千瓦轴流转桨式水轮发电机组制造成功。(东方电机供图)

1981年7月30日,葛洲坝水电站首台(17万千瓦)水轮发电机组投入运行。

1982年3月,葛洲坝工程技术委员会第十二、十三次会议决定,增加大江电站50万千瓦装机,葛洲坝水电站最终装机容量为271.5万千瓦。

1983年,二江电厂7台(含2台17万千瓦)机组全部投产,葛洲坝一期工程全面建成。1988年12月6日,葛洲坝水电站21台机组全部投产,总装机达到271.5万千瓦。

1985年,由中国制造企业研制的葛洲坝2台17万千瓦水轮发电机组,与原子弹、氢弹、长征三号运载火箭等重大项目一起荣获“国家科学技术进步奖特等奖”,这是中国水电史上首个国家科学技术进步奖特等奖。

40余岁老机组“智慧重生”

进入20世纪90年代,国家“八五”计划和“九五”计划都要求能源、交通、水利等基础设施建设加速,三峡工程等一批具有里程碑意义的工程开工建设。国家“八五”计划提出,贯彻“大中小结合、梯级开发和综合利用”的方针,加快黄河上游、长江干支流和红水河流域的水电开发,重点建设三峡、二滩、岩滩、漫湾、隔河岩、五强溪、羊卓雍、李家峡等一批水电站。“九五”计划期间,国家批准了一大批水库大坝和堤防工程开工建设,水利水电建设进入新高潮。电力“九五”计划将大力发展水电定为电力发展的基本原则,明确了重点开发中西部电力资源、实施战略转移、大力发展水电的要求。

葛洲坝工程的成功建设和40多年精益运行,为我国经济社会发展作出重大贡献,为三峡工程和中国水电事业蓬勃发展提供了丰富的建设及运行管理经验。

如果把一座大型水电站比作一架钢琴,江河是巨大动力,撼动这架钢琴发出最强心音的就是水轮发电机组的转轮。转轮在机组整体构造中占据核心地位,人们常常把它比作水电机组的“心脏”。

▲2000年拍摄的葛洲坝水电站大江电站厂房。摄影:黄正平

按照设计,葛洲坝机组总高48米,大约有16层大楼那么高。当年,像这样的特大型机组,国外最先进的发电设备制造厂商都不敢尝试。中国制造企业凭借智慧和勇气,成功研究、设计、制造出先进的水电机组,成为见证中国水电发展的工业文化遗产。更为传奇的是,作为当时全球单机容量和尺寸最大的轴流转桨式水轮发电机组,它的效率竟然能达到91%。

葛洲坝水电站2台17万千瓦机组,分别于1981年7月和1981年12月顺利投运。自投运以来,2台机组长期保持“高可靠、长周期、满负荷”的运行状态,高效稳定运行40余年,为国民经济发展提供了源源不断的清洁电能。

到2021年,葛洲坝水电站2台单机容量17万千瓦机组即将达到理论运行寿命。为确保老机组继续安全稳定高效运行,长江电力启动2台机组的“数智化”更新改造工作。一条凝聚智慧和汗水的改造之路就此铺展。以2号机组为例,先后更新了以水轮机、发电机为代表的机械部件47项,油、气、水管路约1000米,清退电缆约15300米、敷设新电缆约27200米,更换元器件约1700个,完成了16项设备的自主可控。

▲2022年10月18日,葛洲坝水电站2号转轮顺利吊出。摄影:洪国标

2023年6月13日,葛洲坝水电站2号机组完成更新改造后成功投运,成为我国首台实现全机组自主可控的大型轴流转桨式水电机组。40余岁老机组“智慧重生”,机组振动、摆度、温度等运行稳定性指标显著提升。2023年7月,在迎峰度夏保供任务中,葛洲坝水电站实现全开运行,老机组焕发“新活力”,再展雄风。

进入世纪,“十五”计划和“十一五”规划这年,为实现全面建设小康社会的奋斗目标,党中央、国务院作出西部大开发的重大决定,水利水电进入高速发展阶段,我国水电建设迎来最辉煌时期。三峡工程全面建成并发挥综合效益,金沙江溪洛渡、向家坝水电站先后开工建设,乌东德、白鹤滩水电站筹建工作稳步推进。

征程还在继续。“十二五”和“十三五”规划这10年,为实现中华民族伟大复兴的中国梦,国家对水利水电提出了新的更高要求。这是新中国成立以来国家水利建设投资规模最大的10年,向家坝、溪洛渡水电站建成投产,乌东德、白鹤滩水电站核准开工。

值得骄傲的是,借助改革开放的春风,中国水电制造从攻克葛洲坝水电站17万千瓦机组技术挑战开始,先后成功设计研制出三峡水电站70万千瓦、向家坝水电站80万千瓦、乌东德水电站85万千瓦,再到白鹤滩水电站的100万千瓦水轮发电机组,带领中国水电实现从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的跨越,见证了我国重大装备制造技术成功登顶世界水电“珠峰”的历程。据统计,全球70万千瓦以上机组共有127台。中国拥有的70万千瓦及以上机组数量已达104台,占全球总量的82%,而其中有86台由av在线 运营管理。

葛洲坝水电站机组实施增容改造后,水轮机转化效率达94.2%。白鹤滩水电站16台百万千瓦机组作为具有完全自主知识产权的“中国制造”,更是成功破解了巨型机组效率与稳定的新密码——水轮机的最优效率提升至96.7%,达到世界领先水平;单台机组有50多米高、8000多吨重,以每分钟111.1圈的速度旋转,但整个机组的摆动幅度却比一根头发丝的直径还要小。

“十四五”期间,随着乌东德、白鹤滩电站全部机组投产发电,世界最大清洁能源走廊全面建成。这条清洁能源走廊由乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡和葛洲坝6座大型电站构成,跨越1800公里,总装机容量达7169.5万千瓦,年均发电量约3000亿千瓦时,实现了“一滴水发六次电”,为保障国家能源安全、促进能源绿色低碳转型作出重要贡献。

“退役”葛洲坝机组转轮去哪了?

将目光拉回到葛洲坝。档案资料显示:2005年—2006年,葛洲坝水电站完成3号机、14号机首轮试验性改造;2012年—2023岁修中又先后安排35台次的改造,完成全部21台机组的更新。

21台转轮,就是21颗“心脏”。有好奇的读者会问,“退役”后的葛洲坝机组转轮到哪里去了呢?

从2020年至2024年,21台机组转轮完成历史使命后分批“退役”。“退役”后的21台机组转轮,按照国有资产管理办法进行了规范处理,其中4台转轮作为重要工业遗产和历史信物,分别捐赠给国家博物馆、湖北省宜昌市政府、四川省德阳市政府和宜昌市点军区牛扎坪村。

▲一台“退役”后的葛洲坝水电站转轮矗立在牛扎坪村长江力量广场。(资料图片)

2023年4月25日,葛洲坝水电站2号机组转轮部件正式启运前往国家博物馆。这是国家博物馆经过甄选评估后,决定收藏的具有重要价值的水电行业物品。同年8月,国家博物馆馆长王春法为av在线 捐赠的葛洲坝2号机组核心部件颁发捐赠证书。

在博物馆展厅,在城市广场,在大江之畔,“退役”转轮作为工业文化遗产,像一本本翻开的水电文化历史“教科书”,承担着传递历史文化的新使命,向世人讲述国家打造工业体系的生动故事,解析中国水电发展的经验和奋斗密码。

编辑:李雷 陈晓英 卢西奥

发布日期:2025年11月19日